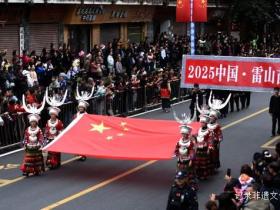

中国之窗(记者:王玉伦 通讯员:陈树军 孔庆恩)贵州消息:农历七月初三这天,金沙县石场乡简直热闹上天啦!苗族同胞一年一度的“自由节”闪亮登场,那场面,用“人山人海”来形容都远远不够!

走进石场乡集镇,就像掉进了欢乐的海洋,男女老幼全都聚在一起,“赶苗场”的氛围那叫一个热烈,每个人脸上都洋溢着幸福的笑容,大家都在尽情感受着苗族文化那独特的魅力。

要说这集镇上最亮眼的,那必须是身着精美苗族服饰的同胞们。他们的衣服就像一幅幅绚丽的画卷,上面缀满了巧夺天工的刺绣。每一针每一线,都凝结着苗族妇女的智慧和心血,更承载着苗族悠久的历史文化和独特的审美观念。他们有的吹起悠扬的芦笙曲,那声音仿佛能穿透人的心灵,带着你走进苗族的神秘世界;有的则用苗语在摊位上热情叫卖,那独特的语言就像一首动听的歌谣,让人忍不住想要靠近。

沿着集镇路段走去,摊位一个挨着一个,商品多得让人眼睛都看不过来。生活百货、苗族刺绣、特色手工艺品……每一样都像是有着无形的魔力,引得大家频频驻足。“赶苗场”的人们在摊位前精挑细选,眼睛都挑花了,仿佛每一件商品都在诉说着自己的故事。而且啊,这集镇两旁的商户来源可广啦,有从云南大老远跑来的经营者,也有祖祖辈辈都生活在这里的本地商户。大家一边叫卖吆喝,一边讨价还价,还时不时谈笑嬉闹,一幅原汁原味的乡土风情画卷就这样在眼前徐徐展开,浓浓的烟火气扑面而来,让人瞬间就沉醉其中。

这么好玩的节日,它是怎么来的呢?原来啊,石场苗族“自由节”起源于1830年。当年,石场乡的第一位举人侯玉贵(1802—1867)在二月初三成婚的时候,没邀请当地的豪绅,结果引发了一场冲突。后*过打官司,在七月初三这天胜诉了。这一事件就成了苗族争取权益的象征,从那以后就有了“赶骚场”的传统,慢慢地就演变成了现在的“自由节”。

在90年代以前,来石场赶苗场的人那可都是来自四面八方。四川、遵义仁怀、大方、毕节等地的苗族同胞,为了赶这个“苗场”,得步行整整两天。他们穿上自己亲手做的苗族服饰,背着芦笙,欢快地向街上走去。一路上,芦笙声、歌声交织在一起,成千上万的苗族同胞来来往往,有喝烧酒的,有吃美食的,还有年轻的苗家小伙和姑娘们谈情说爱,那场面,简直热闹得能把房顶掀翻!

而现在啊,这个节日早就超越了民族的界限。不同民族的人们都相聚在这里,一起享受这场盛大的文化盛宴。石场乡的赶苗场,已经不仅仅是苗族同胞的节日记忆,更成了民族文化传承的重要载体。在这充满烟火气的人间,它就像一颗璀璨的明珠,续写着文化的无限魅力。

这样精彩的节日,你们难道不想亲自去感受一下吗?快把这个消息分享给身边的朋友们,说不定下次“赶苗场”的时候,就能在那里见到你们啦!

评论